2025.03.17 Mon

総合診療部での実習を終えて

秋田大学医学部医学科5年 安田実生

今回の総合診療部の実習にて、院内のICTラウンドに参加させていただきました。担当した症例について、培養の結果を自力で解釈し発表する機会をいただいたのは初めてであり、とても難しいものでしたが、同時に感染症について深く学べる機会にもなりました。備忘録も兼ねて、学んだことと感想を記事にいたします。

血培陽性!コンタミ?感染??

例えば「血液培養2セット中1セットからS. aureusが検出された」ら、これは感染と判定できるでしょうか。黄色ブドウ球菌は感染の起因菌となる確率が90%前後といわれており、皮膚常在菌ではないことからも、コンタミネーションの可能性は低く、感染が強く疑われます。

一方で「血液培養2セット中1セットからBacillus cereusが検出された」らどうでしょうか。この場合、皮膚常在菌が検出されており、2セット中1セットのみの陽性であることも踏まえると、コンタミネーションの可能性が非常に高いと考えられます。

このように、血培のコンタミネーションの判定は、

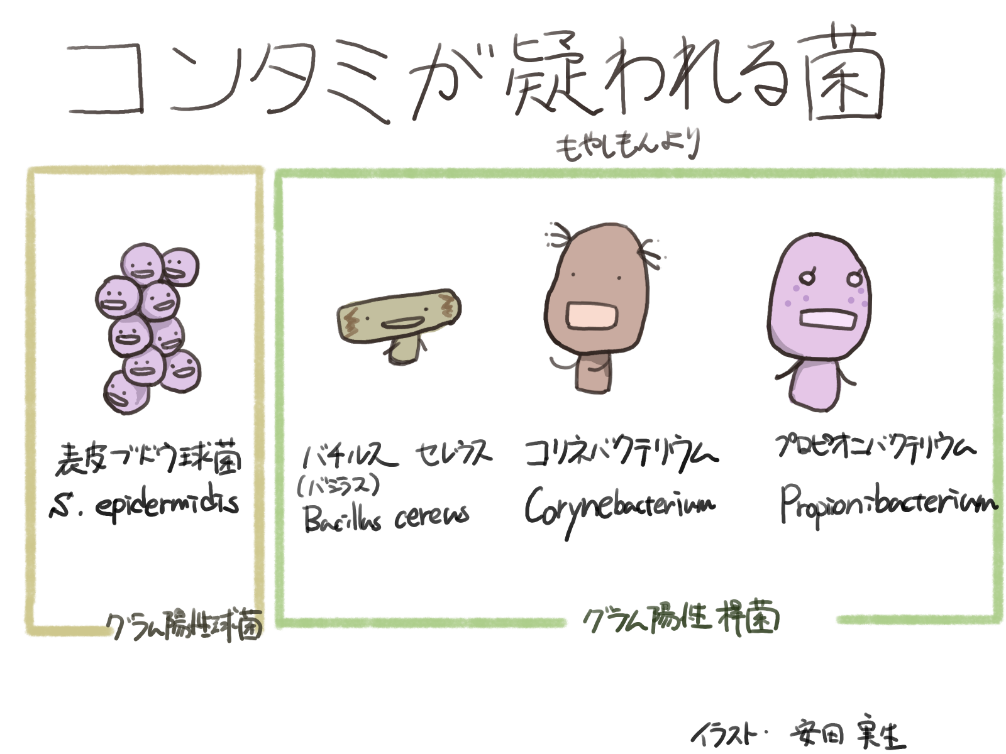

・一般的にコンタミと考えられる菌が検出されたとき

⇒コンタミが多い菌:CNS、コリネバクテリウム属、バシラス、プロピオニバクテリウムなど

・培養から陽性になるまでの時間が長くかかったとき

・1セットしか陽性にならなかったとき

・感染巣からの培養と血液培養で結果が異なるとき

以上の場合に、コンタミネーションを疑います。

コンタミネーションを防ぐためには、適切な消毒や異なる2か所以上からの採決が必要不可欠です。また、複数セットとることによって、より正確な判定ができます。

ICTラウンドに参加して

ICTラウンドでは、県内・国内・海外の感染症の報告や、実際に血液培養などを採取した患者さんの報告を行い、適切な抗菌薬投与が行われているかなどの情報をチームで共有します。

実際の患者さんの培養結果の判定を行い、最適な抗菌薬を考察するのは初めてでした。複数種類の検体が出ている患者さんなどの場合は特に、抗菌薬選択が難しかったです。しかしながら、ICTラウンドでの発表は、感染症のことを実践的に深く学ぶことができる、絶好の機会になりました。感染症が再び死因の上位になる世の中も来るといわれる昨今ですが、今一度感染症と適切な抗菌薬選択について学びたいと感じました。

最後にはなりますが、ご指導くださった先生方に、心よりお礼を申し上げます。